宇宙工学サークルあかとき

2022.2.14

2025.8.27

宇宙工学の夜明けを見に行きましょう!

活動内容

主にCanSat(カンサット)と呼ばれる模擬人工衛星の開発を行い,能代宇宙イベントや種子島ロケットコンテスト等,毎年いくつかの大会やイベントに出場しています.

また,東京理科大学宇宙エンジニアリングサークルR-SECとの共同プロジェクト「ARC project」を立ち上げ,高度30 kmにある成層圏での理学的研究を行っています.

特徴

埼玉大学宇宙工学サークルあかときは2018年5月に設立され,2019年4月に埼玉大学公認サークルとなりました.本サークルでは主に,CanSat(カンサット)と呼ばれる小型人工衛星を製作しています.CanSatは宇宙開発で用いられるものと類似した技術を使用しますが,実際に大気圏を離脱し人工衛星として運用する訳ではない為,模擬人工衛星とも呼ばれています.

現在,工学部や理学部物理学科をはじめとして約40名が在籍,活動しています.下記の設計やプログラミングも一から学べます.活動メンバーにはサークルに入って始めてこういったモノづくりを行う人も多く,誰でも大歓迎です.兼サーもOKです.活動は週2~3回行っています.

【活動内容】

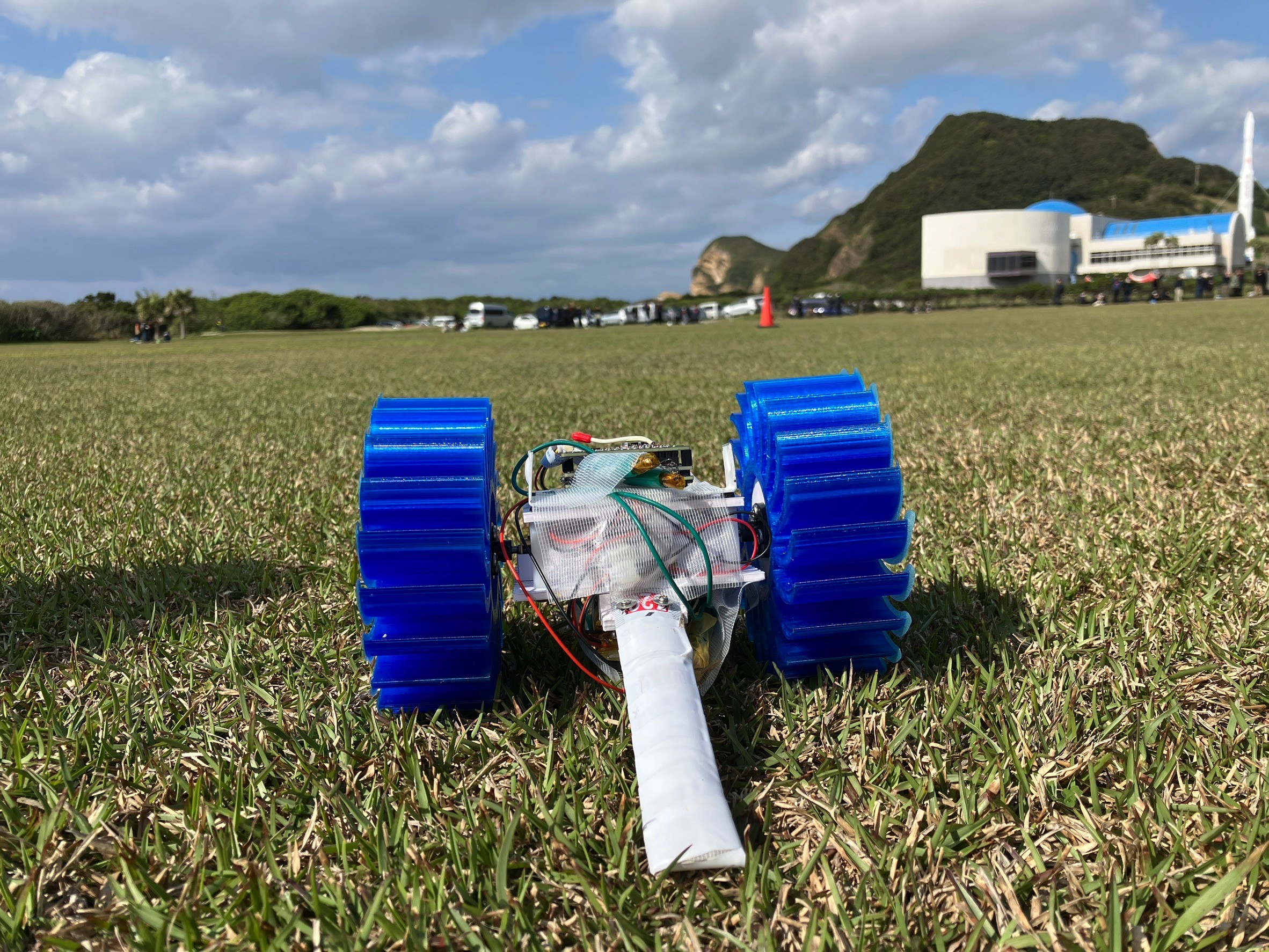

CanSatの機体の設計には設計にはCAD(3D設計ソフトウェア)を使用し,形状,材質,図面等を作成していきます.この際にコンピューター上で強度評価等を行いその機体に予想される負荷がかかった際に耐えられるか等を検証していきます.また,基板設計ソフトにて独自に設計,発注した電子回路が搭載されます.ここで搭載したマイコンにプログラミングを行い、複数のセンサーで取得したデータを処理し,CanSatを実際に動作させます。

完成した機体は毎年,秋田県能代市で実施される「能代宇宙イベント(Noshiro Space Event)」や鹿児島県種子島で実施される「種子島ロケットコンテスト(Tanegashima Rocket Contest)」といった共同実験,大会に出場し,CanSatの性能やミッションの達成に尽力しております.弊団体では主にランバックという上空より投下後に着地し,ランダムな出発地点からこちらからは一切動作を加えずに,ゴール地点へ自動で向かうミッションを行っています.

他には,ヘリウムガスを充填した気球を用いて,高度30kmの成層圏にてシンチレータによる放射線検出ミッションや地上へ成層圏の画像を送信するミッションを行っています.R-SECと共同で「ARC project」としてえひめ南予共同気球実験に参加しています.

独自に開発した放射線検出器を用いて,成層圏の放射線の研究も昨今では行っております.このような活動実績が評価され,2021年度に文部科学省より関電工賞・石井浩介賞を受賞し,その後埼玉大学より学生表彰を頂きました.